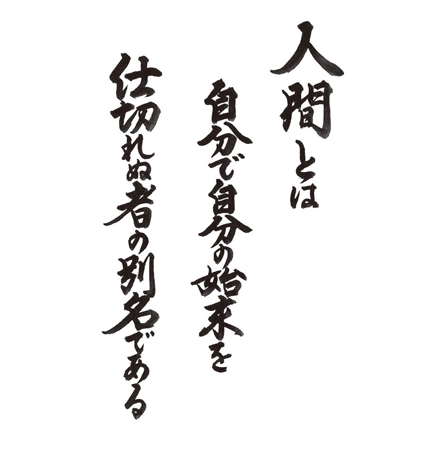

2026年 6月の法語・法話

When you think of it, as humans we do a pretty poor job of taking care of ourselves.

髙光 大船

法話

コロナを機にオンラインの催しが一般的になった。わが家でもオンラインで会座に参加し、友人との読書会を催している。遠方の友人とも会えるので、最初はパソコンのウェブカメラで家の中を見せたりしていた。カメラを動かせば、押し入れや引き出しの中でも見せることができる。ところが、どんなにカメラを動かしても、決して見せることのできないものが、ひとつだけあることに気がついた。それはカメラである。カメラはすべてを映し出す。しかし、カメラはカメラだけは映せない。そこで、もうひとつ気がついた。私たちは目で何でも見えるつもりになっている。しかし、自分の目だけは見えていないのではないだろうか。

『浄土和讃』の「無明の大夜をあわれみて」(聖典第二版584頁)という言葉には「煩悩の王を無明というなり」という左訓が付されている。無明が王なら、その他の煩悩は家来だろう。そのためか親鸞聖人は多くの場合、「無明・煩悩」という順序で煩悩を語られる(同266・610・667頁など)。

私たちは、自分の立場を離れてものを見ることができない。貪欲・瞋恚・愚痴を三毒の煩悩と言うが、貪欲と瞋恚は自己中心の無明(愚痴)から生まれる。自分の貪りや瞋りなら、だれでもわかる。しかし、それが無明から生まれることは、だれもわからない。あらゆる煩悩の底には、目には見えない無明がはたらいている。

たとえば、善導大師の二河譬には無明は現れない。行者は貪愛と瞋憎の二河に直面する。しかし、二河の底でうごめく無明は見えないのだ。無明が見えないから、瞋りは正義の主張でさらに燃え上がり、貪りは無反省に正当化されていく。子どもの喧嘩から国家間の戦争まで、自分の立場が問い直されることはない。こうして世界は悪業が深められていく。これが流転輪回ということだろうか。この世界に息苦しさを覚えても、ここを離れるすべはない。たとえ流転輪回の自己と教えられても、この自分に深く執着しているからだ。たとえ世界が滅んでも自分だけは手放したくない。どれほどのあばら家でも「苦悩の旧里」(『歎異抄』同771頁)は恋しく去りがたい。これが凡夫の根性なのだろう。

それでは凡夫に転機はないのだろうか。今月の言葉に続けて、高光大船師は「人間の悲しさ」を語られる。 自分で自分の始末をつけ得ないのが人間の悲しさである。

悪業に終始する衆生に悲しみが生まれる。それは自分を丸ごと受けとめるこころに出会ったからだろう。仏は衆生の悪業を底まで見抜いて、それでも目覚めを待ち続ける。それは仏が衆生の目覚めを信じているからだ。ただ信じ待ち続けるこころにふれたとき、初めて衆生は悪業に痛みを覚えるのではないだろうか。そして痛みとともに、悪業の底に、わずかに自己中心の無明を見せられるのではないだろうか。

どれほど聞法を重ねても、私に闇は見えない。「摂取の光明」(『高僧和讃』同603頁)だけが衆生の闇を見抜いている。その光は六字の名号として成就している。悪業とも知らず悪業を重ねる日々。ただ念仏を称えるばかりである。

木本 伸(きもと しん))

1966年生まれ。立命館大学教授。

- 東本願寺出版(大谷派)発行『今日のことば』より転載

- ※ホームページ用に体裁を変更しております。

- ※本文の著作権は作者本人に属しております。