2017年 10月の法語・法話

All should say Namo Amida Butsu constantly, whether they are awake or asleep.

三帖和讃

法話

もう二十年近く前に往生した私の祖父ですが、生来耳が遠かったのと、マイクのない時代に育った布教使ということもあってか、とにかく人並みはずれて声が大きい。その声でよくお念仏をするのです。相撲を見ながら「ナンマンダブ」、トイレから戻ってきて「ナンマンダブ」、立ち上がる時「どっこいしょ」と言わずに「ナンマンダブ」。いちど、二人で飛行機に乗った時も、座るやいなや大きな声で「ナンマンダブ」です。その時ばかりは、一斉に周りから痛いほどに視線が刺さってきて、私は恥ずかしさのあまり、思わず他人のふりをしてしまいました。何でこんなにお念仏をするのか、私は小さい頃、不思議で仕方ありませんでした。

さて、今月のご和讃をすべて示せば、次の通りです。

弥陀大悲の誓願を ふかく信ぜんひとはみな

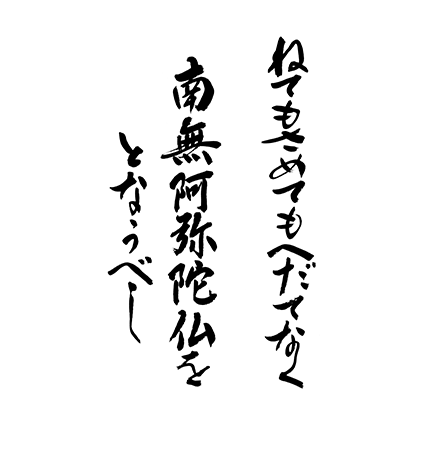

ねてもさめてもへだてなく 南無阿弥陀仏をとなふべし

(『註釈版聖典』六〇九頁)

阿弥陀さまの「必ずお念仏する者に育てて救う」という「大悲の誓願」を、決定的に受け止めた人は、「ねてもさめても」区別なく、お念仏するがよいというご和讃です。

ところで、私たちはいつから「母」という女性を「お母さん」と呼ぶようになったかを覚えてはいません。しかし、なぜそう呼ぶようになったのかは、はっきりしています。その女性が先に「私がお母さんよ」と名告ったからです。

このことについて、私の先輩である北嶋文雄師が次のようにおっしゃっていました。この「お」とか「さん」という言葉は、そもそも「呼ぶ方」が付ける尊称であって、「名告る方」がそれを付けて教えるのはおかしいはずだと言うのです。しかし名告る方が、呼ぶ方の立場になって、それをあえて付けて自分を知らせる所に「自分をお母さんと呼び、たよって生きていってほしい」という親心があるのだと、教えていただきました。有り難いことだと味わわせていただいたことです。

お念仏も同じですね。名号とは名前ですから、本来は「阿弥陀仏」のみを指すはずですが、「まかせる」という意味の「南無」まで付けて「南無阿弥陀仏」で名号と言います。阿弥陀さまが、「南無」まで付けて「われ《阿弥陀仏》にまかせよ《南無》」とお名告りくださったから、私たちは「《阿弥陀仏》さまにおまかせします《南無》」と、いつのまにかその救いを受け入れ、『ナンマンダブ」とお念仏する者に育てられたのです。

思えば、祖父はあれだけいつでも、阿弥陀さまのお慈悲を感じながら、人生を歩んでいたんだなと感心します。あの大きな声のお念仏を、恥ずかしいと思った時もありましたが、今では、祖父ほどにお念仏の出ない自分こそ、むしろ恥ずかしいと思うまでになってきました。

今月のご和讃を、もう一度味わってみてください。

井上 見淳(いのうえ けんじゅん)

龍谷大学准教授

- 本願寺出版社(本願寺派)発行『心に響くことば』より転載

- ※ホームページ用に体裁を変更しております。

- ※本文の著作権は作者本人に属しております。